Nature Communications:温度季节性调控湖泊有机碳埋藏

湖泊虽仅占地球表面积的1.8%,但其有机碳封存量却超过全球的10%,在全球碳循环中扮演着重要角色,甚至可与海洋和土壤相媲美。然而,在全球变暖背景下,湖泊中有机碳的长期动态变化仍然存在诸多未知。温度是影响湖泊有机碳封存的关键因素,但其具体机制尚未厘清。近期,中国科学院南京地理与湖泊研究所隆浩研究员联合南京信息工程大学、中国地质大学(武汉)、华东师范大学、福建师范大学、南京师范大学、南京大学以及法国原子能中心气候与环境研究所等全球变化领域的国际科研团队,首次揭示了温度季节性在调控湖泊有机碳埋藏中的关键作用。该研究以Temperature seasonality regulates organic carbon burial in lake为题,发表在国际综合性学术期刊Nature Communications上。

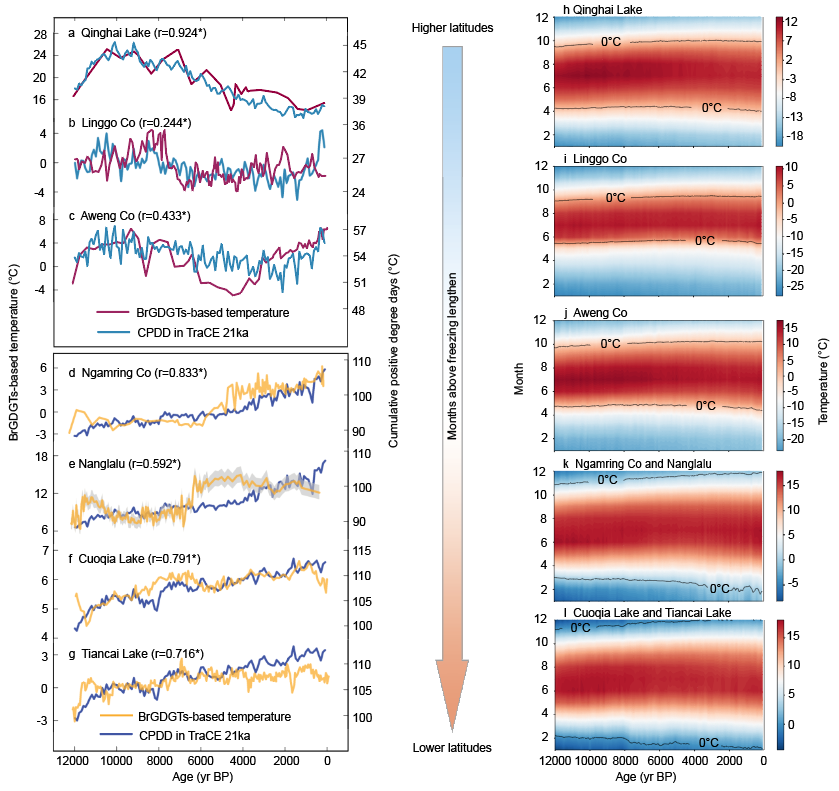

青藏高原因其对气候变化的高度敏感性,被誉为“气候变化的放大器”,其众多湖泊为研究温度长期变化如何影响湖泊碳埋藏提供了理想的自然实验室。研究团队通过青藏高原南部采集的湖泊沉积序列进行生物标志物brGDGTs分析,定量重建了全新世(过去约1.2万年)的温度变化。结果显示,该地区早-中全新世温度较低,中全新世显著上升,整体呈上升趋势(图1e)。整合青藏高原范围内已发表的13条brGDGTs记录,并结合古气候模式TraCE-21ka模拟结果,研究团队发现,这些湖泊沉积物中的brGDGTs记录主要反映无冰季(即湖泊冰封期之外的时间)的积温变化(图1a-g)。而这一变化模式在高原南北表现出明显的纬度依赖性,主要受湖泊无冰季持续时间的影响(图1h-l)。

图1 a-g:青藏高原代表性湖泊基于brGDGTs重建的温度与TraCE-21ka模拟的无冰季积温对比(*表示brGDGTs重建温度与TraCE-21ka模拟无冰季积温的皮尔森相关系数在0.01的水平上显著)。h-l:TraCE-21ka 模拟的全新世期间月均温等值线图。

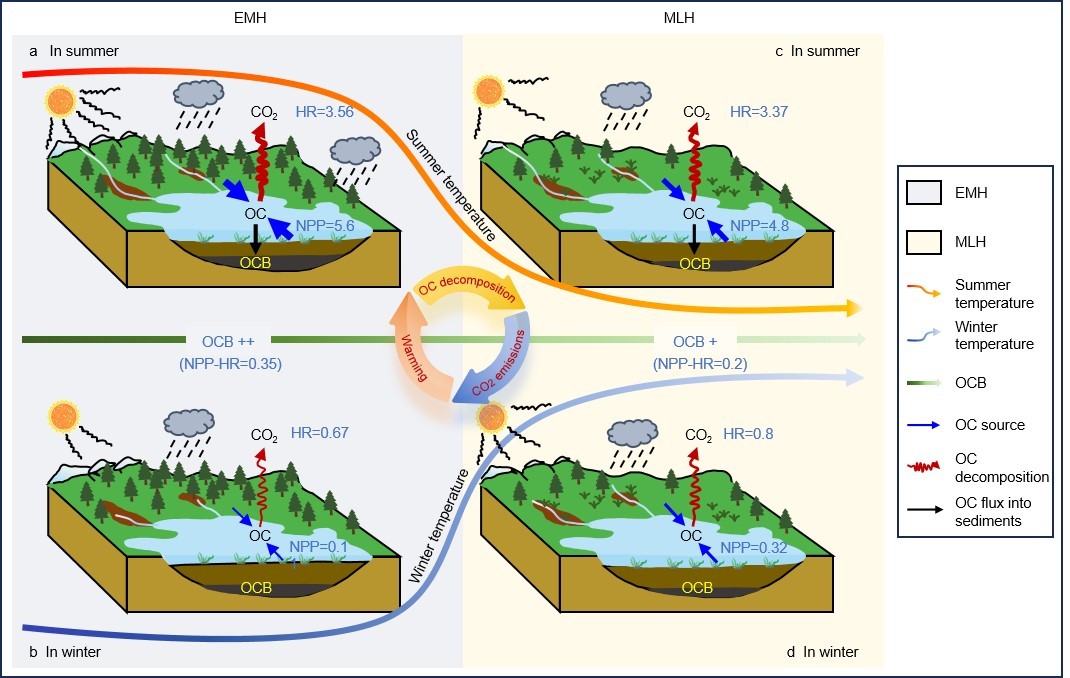

进一步结合TraCE-21ka模拟的全新世不同季节温度变化趋势,以及夏季和冬季温度的地质记录,揭示:早-中全新世温度季节性差异显著(即夏季温度较高、冬季温度较低),中-晚全新世温度的季节性减弱(即夏季温度下降、冬季温度上升)。更重要的是,研究发现温度季节性差异与湖泊有机碳埋藏呈显著正相关:在温度季节性强的早-中全新世,湖泊沉积物中有机碳含量高;而温度季节性弱的中-晚全新世有机碳含量明显降低。这一现象得到了陆面过程碳循环模型ORCHIDEE的模拟验证(图2):在早-中全新世,夏季温度高,湖泊的净初级生产力(NPP)和异养呼吸(HR)均较高,但NPP的增强幅度远超HR,使得更多的有机碳被固定沉积下来。同时,冬季温度较低,有机碳分解减弱,利于长期封存。进入中-晚全新世后,夏季温度下降,NPP和HR同步减弱,且两者差值也大大降低,进入沉积物的有机质碳减少;同时,冬季温度升高,延长了有机碳分解的时间窗口,使得更多的碳被释放回大气,导致湖泊碳埋藏能力下降。

图2 全新世温度季节性与湖泊有机碳埋藏的关系。a 在早-中全新世(EMH)期间,夏季温度升高促进了净初级生产力(NPP)和异养呼吸(HR)的增加,其中NPP高于HR,从而导致更多的有机碳(OC)进入湖泊沉积物。b EMH 时期较低的冬季温度抑制了HR,有利于OC在沉积物中的保存。c 在中-晚全新世(MLH)期间,夏季温度下降,相较于EMH,NPP和HR均有所减少,导致进入沉积物的OC减少。d MLH时期冬季温度上升,增强了HR,导致沉积物中的OC分解增强。循环示意图展示了OC分解、大气中CO2排放以及气候变暖之间的正反馈机制。OCB表示有机碳埋藏。NPP、HR和NPP-HR的单位为gC/m²/day。+表示进入沉积物的OC,加号越多表示OC越高。箭头的粗细表示各过程的强度,箭头越粗表示强度越大。

这一研究为理解湖泊碳埋藏对气候变化的响应提供了关键科学证据,同时也对未来全球变暖下的湖泊碳循环的变化趋势给出了新视角。当前气候变暖的一个重要特征是冬季增温幅度大于夏季,季节性温差减小,这可能会削弱湖泊的碳封存能力,导致更多碳释放至大气,进一步加剧全球变暖。该研究成果不仅深化了对湖泊碳循环机制的理解,也为预测未来气候变化背景下的碳收支提供了重要参考。

本研究得到青藏高原地球系统基础科学中心、国家重点研发计划、中国科学院战略性先导科技专项、中国科学院青年创新促进会、国家自然科学基金以及中国科学院南京地理与湖泊研究所科技计划等项目资助。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-56399-4