湖泊复合极端事件研究为全球变化生态学研究提供新视角

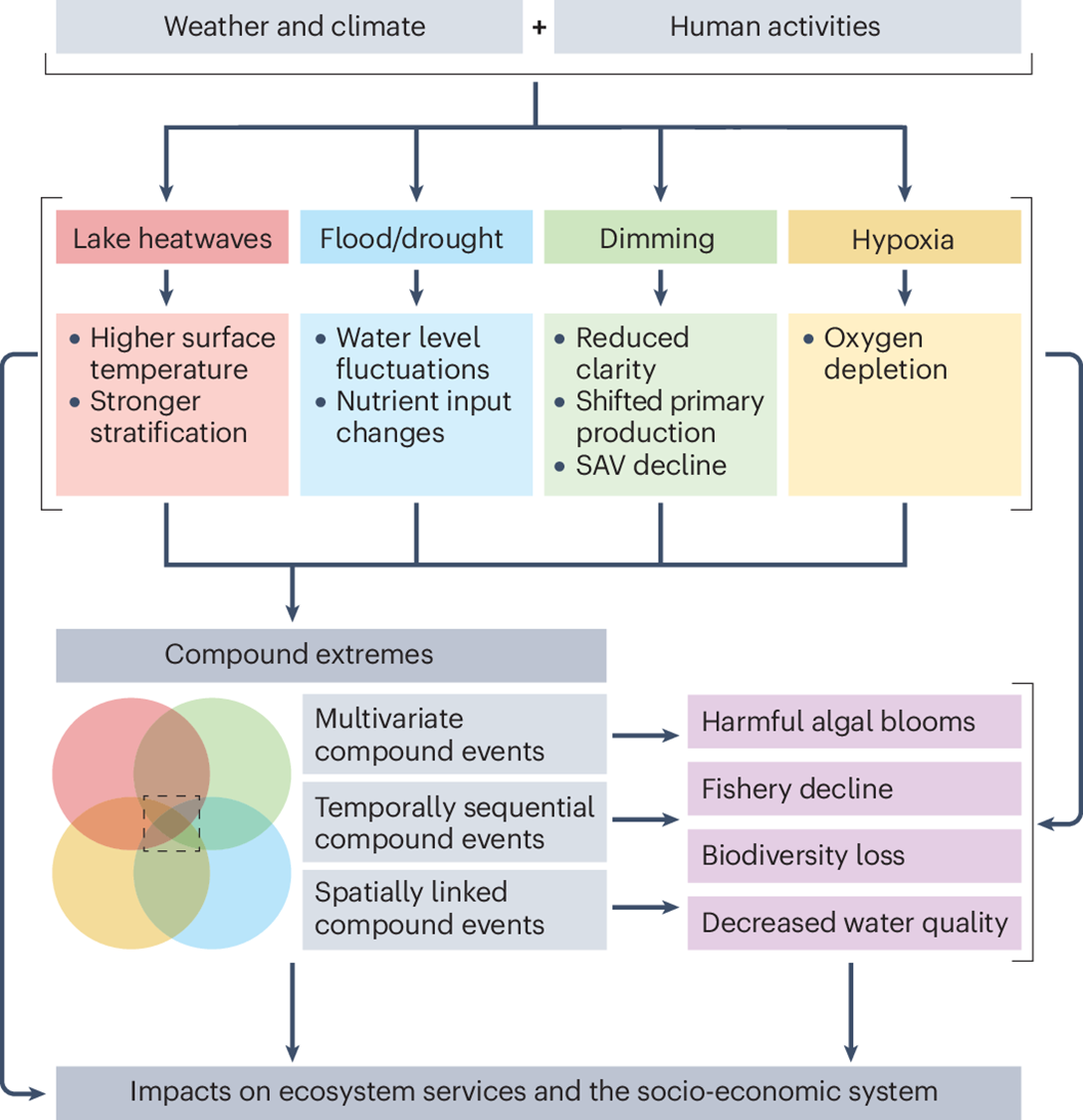

湖泊具有调节气候、净化水质、维持生物多样性等多重生态服务功能。在气候变化和人类活动的双重压力下,近年来全球湖泊热力学、水资源与水环境特征发生显著改变,热浪、干旱、洪涝、暗化、低氧等极端事件频发,严重削弱湖泊生态系统服务功能,引发社会各界广泛关注。大量研究表明,这些极端事件无论是单独发生抑或组合出现,都会对湖泊生态系统造成深远影响。

图1. 湖泊单一和复合极端事件驱动因素、分类及其对生态系统的影响

针对湖泊科学领域这一崭新的研究视角,中国科学院南京地理与湖泊研究所张运林研究员团队与英国班戈大学R. Iestyn Woolway合作研究阐明了湖泊单个和复合极端事件变化、相互作用及对生态系统的影响,并提出基于自然恢复和湖泊流域管理的复合极端事件减缓策略。

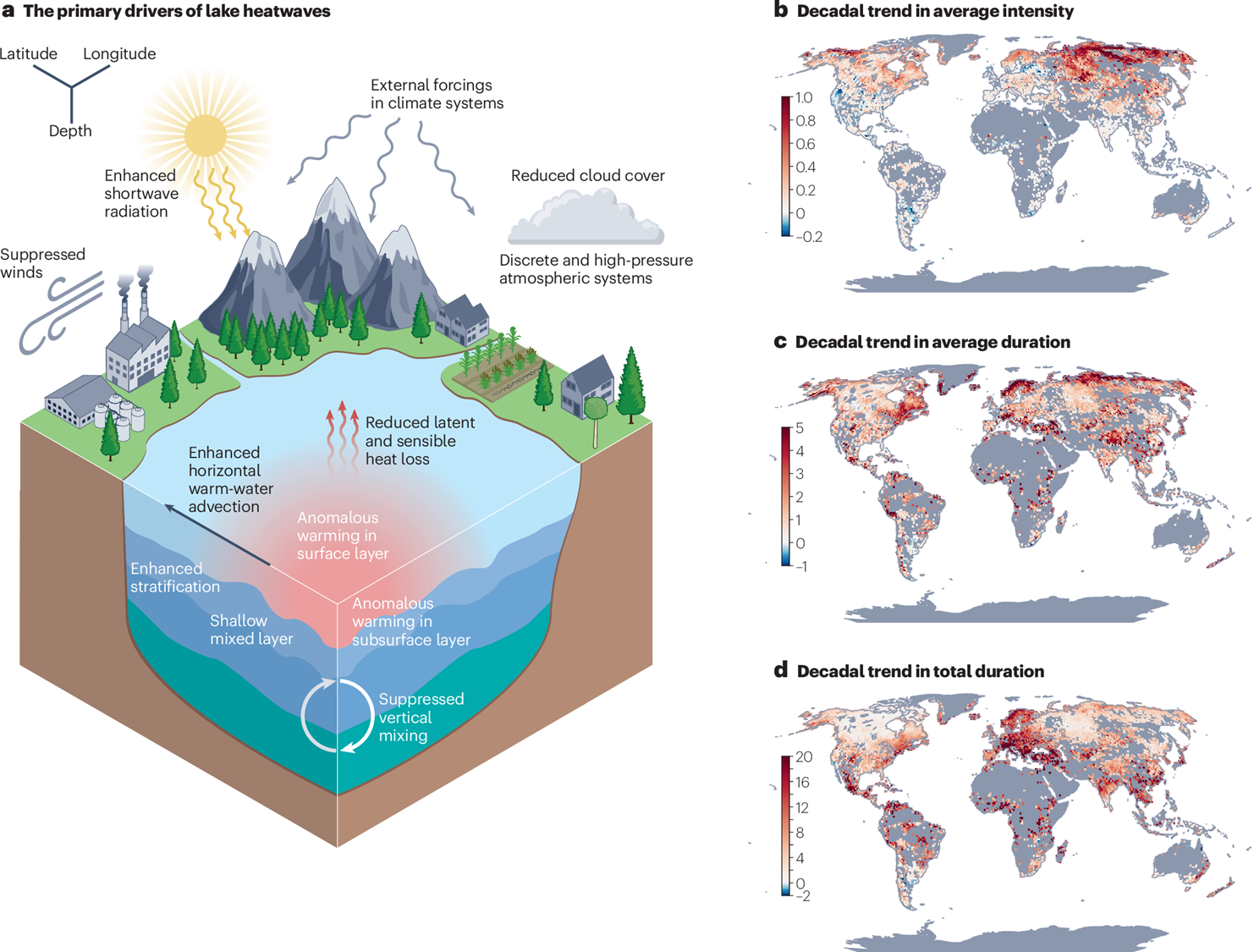

湖泊热浪近年来备受关注。湖泊表层水温与气温高度耦合,全球增温可通过加热水体强化湖泊热力分层,形成湖泊热浪,同时部分地区近地表风速下降,限制水体垂直混合,进一步强化水体分层,形成严重的湖泊热浪。1980年代以来,全球湖泊热浪强度增加0.15℃/10a,持续时间增加8.8天/10a。研究表明,未来湖泊热浪覆盖范围更大,部分湖泊出现跨季节甚至全年热浪状态,湖泊表层和底层水体同步发生热浪事件的频次增加。

图2. 近几十年来全球湖泊热浪加剧

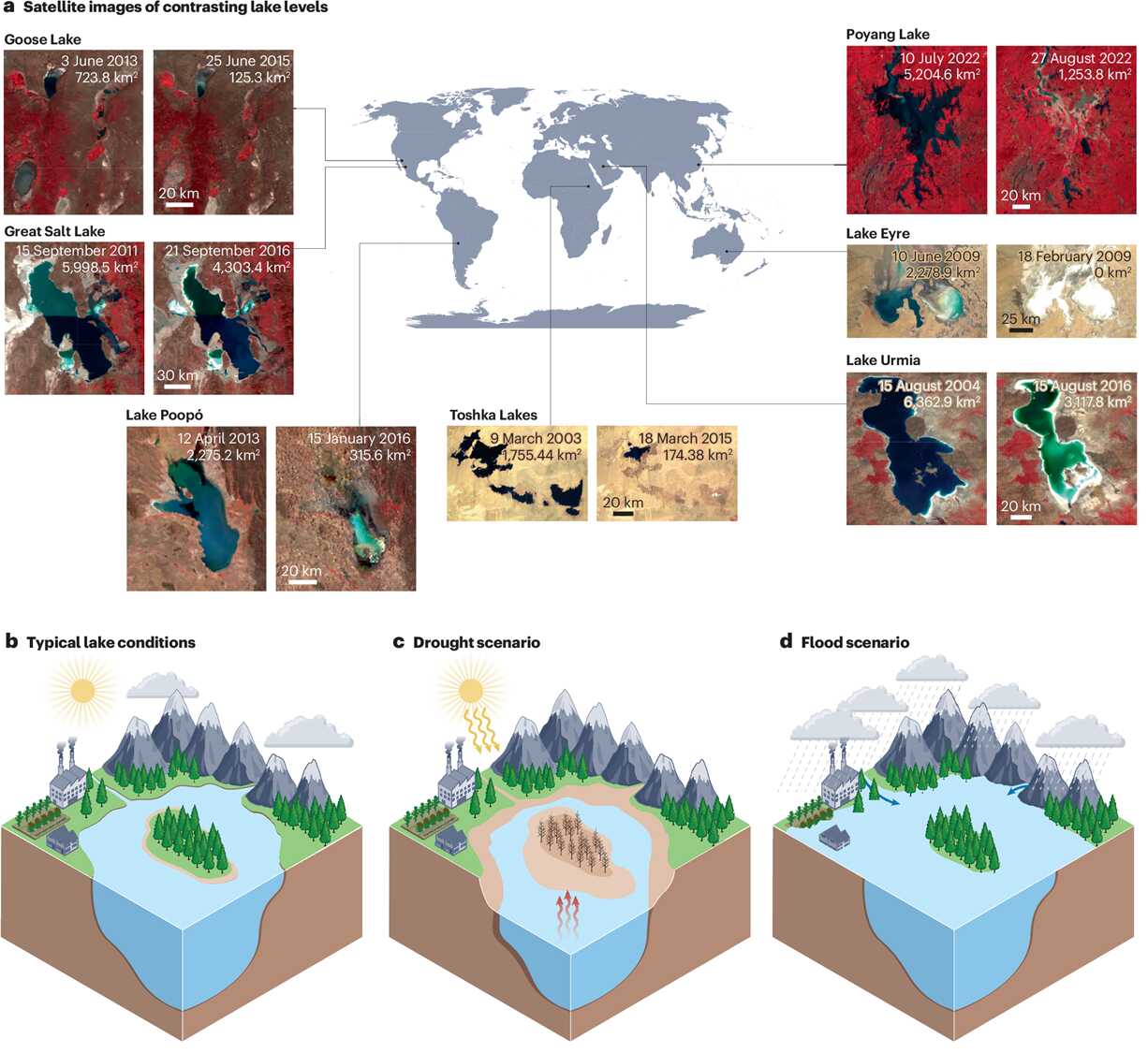

湖泊干旱和洪涝呈高发态势。1992–2020年全球大于0.1 km2的湖泊中,半数湖泊的水储量显著下降。过去二十年,气候变化导致季节性的湖泊干旱事件频繁发生,多年湖泊干旱事件屡见不鲜,干旱条件下人类活动过度取水进一步加剧湖泊干旱。强降水、积雪和冰川融水等则导致湖泊洪涝事件;针对冰川湖泊,冰湖溃决也是引发洪涝的重要因素。湖泊干旱可降低湖泊水环境容量、破坏消落带生境,湖泊洪涝则携带大量营养盐入湖,形成连锁反应。旱涝急转是导致湖泊生态系统急剧恶化的关键过程之一。

图3. 差异化的湖泊干旱和洪涝情况

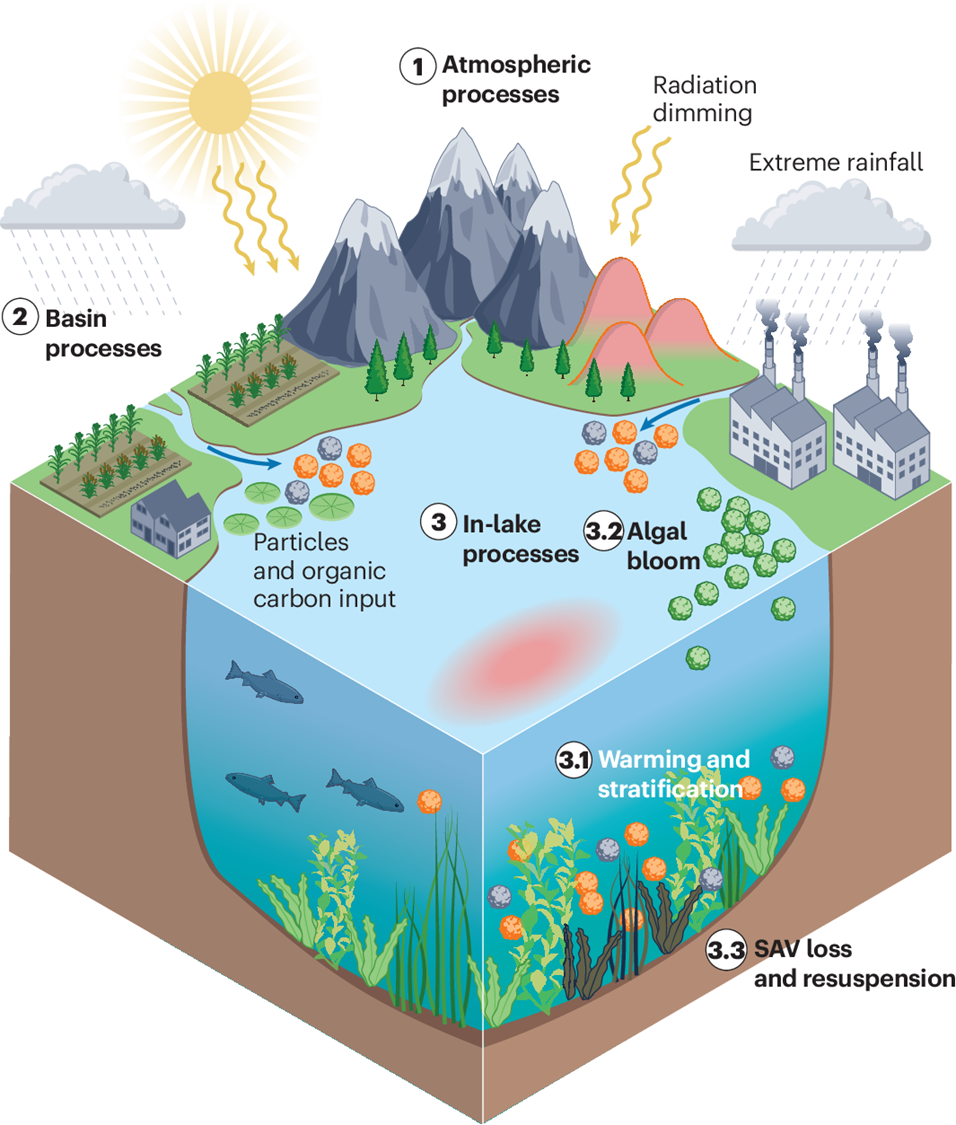

湖泊暗化显著改变水下光环境,导致湖泊初级生产者由底栖藻类和沉水植被向浮游植物转变,加剧生态系统退化。一方面,流域强降水形成脉冲式径流,携带大量陆源有机质入湖,增加水体光衰减系数,降低透明度和湖泊光合层厚度,由此引发的藻华暴发进一步恶化水下光环境。湖泊暗化可通过透明度、真光层深度和溶解性有机碳等理化指标定义,亦可通过清水态和浊水态的临界浊度区分。另一方面,大气污染和辐射降低亦可从系统外部引发湖泊暗化。

图4. 湖泊暗化过程及驱动因素

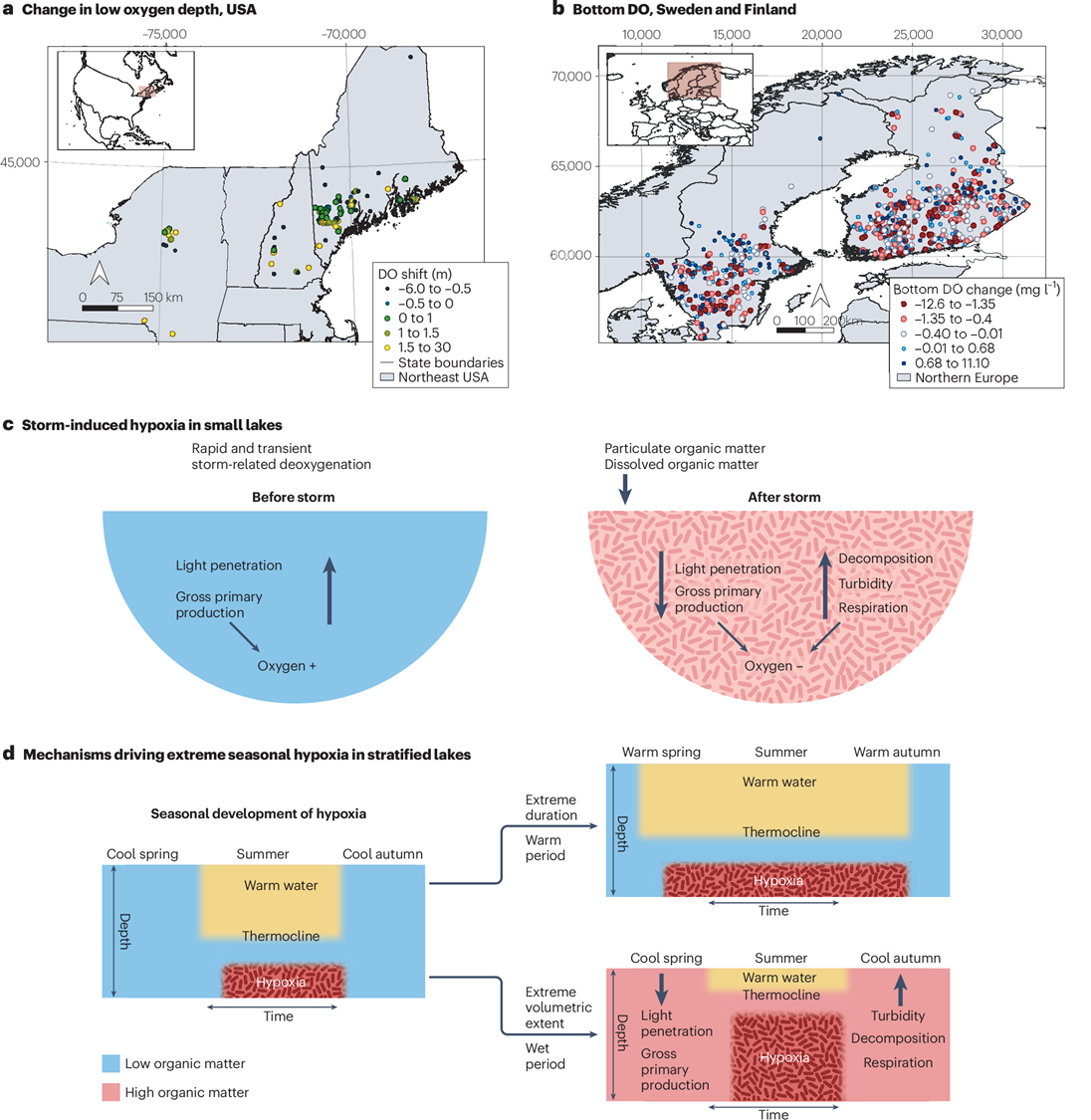

湖泊低氧直接和间接威胁水生生物安全。湖泊低氧事件对应的溶解氧浓度低于2 mg/L,分为季节性事件和极端低氧事件,前者多发于具有显著热力分层的湖泊,缺氧状态自沉积物逐步扩散至上层水体。后者多伴随湖泊热浪事件发生,湖泊表层水温升高导致溶解氧浓度下降,低风速进一步限制水体垂直混合,加剧水体缺氧状态。值得注意的是,尽管洪水湍流可在短时间内增加水体溶解氧含量,但大量陆源有机质输入和快速分解将迅速消耗溶解氧,形成低氧事件。

图5. 湖泊溶解氧对极端天气事件的响应机制

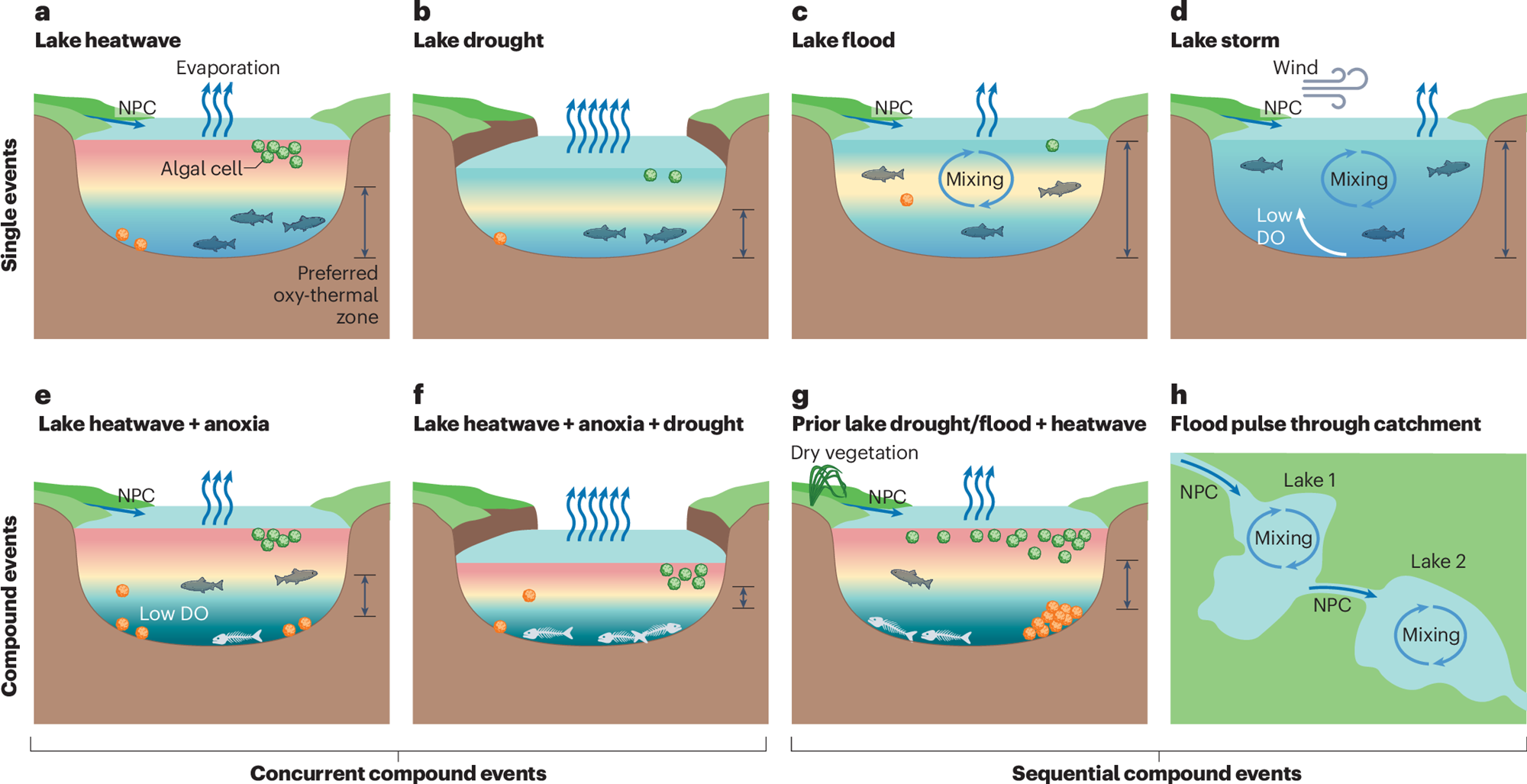

湖泊极端事件通常以复合事件的形式出现。一方面,高温和强降水等极端天气是多种极端事件的共同驱动因素。另一方面,湖泊生态系统内部存在多重反馈机制,理化和生物过程紧密联系。湖泊复合事件可分为多元复合、空间复合和时间复合三种形式。多元复合事件指时空同步发生的极端事件,如湖泊干旱-热浪复合事件。空间复合事件受区域天气系统控制,多发于水文连通型系统。典型的时间复合事件包括接续发生的湖泊干旱-洪涝-热浪事件:流域经历长期干旱后,脉冲式径流携带大量有机质入湖,高温进一步加剧湖泊水体缺氧,形成连锁反应。

图6. 湖泊极端事件相互作用及复合事件的影响

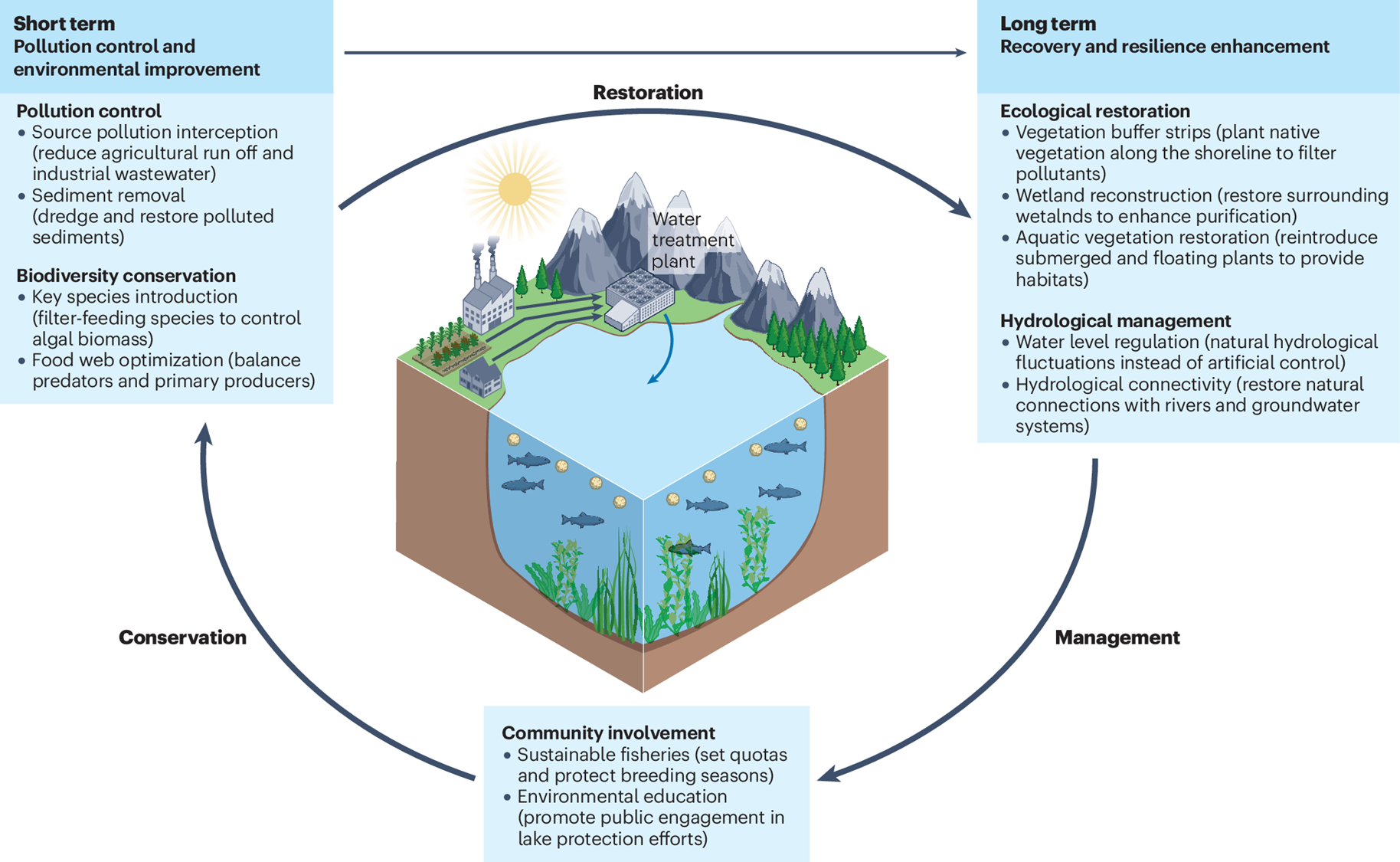

湖泊生态系统可在短历时或低冲击力极端事件中恢复。恢复时间为数周至数月不等,取决于湖泊自身的营养水平和极端事件的严重程度。高频热浪事件将延长湖泊生态系统从藻华事件中恢复的时间,超强极端事件可能导致湖泊生态系统发生稳态转换,需要数年甚至更长时间方可恢复到初始状态。缓解湖泊极端事件手段包括减少水力滞留时间、恢复正常水文条件以及一系列自然过程和人工干预组合措施。需加强农业施肥与水资源管理、土壤侵蚀控制、消落带缓冲区建设等,提升社会生态系统韧性,确保湖泊生态系统健康。

图7. 增强湖泊恢复力/韧性与维持湖泊可持续发展的策略

未来湖泊极端事件及其复合事件研究应(1)赋予极端性定义以生态学意义,识别湖泊生态系统新常态;(2)加强观测和遥感数据融合,提高复合事件的观测和模拟能力;(3)建立跨学科和利益相关方的湖泊科学研究框架,优先开展长期跨部门合作;(4)建设开放获取的湖泊极端事件预测和决策支持平台,将湖泊早期预警系统和韧性指标纳入国家气候适应能力框架与多边倡议。

上述研究近期发表在《自然综述-地球与环境》Nature Reviews Earth & Environment上。