研究揭示我国陆地植被-土壤水分迟滞关系时空演变格局

土壤水分是维持植物生长的关键环境因子,直接影响植被生理过程和生态系统功能。与此同时,植被通过冠层截留、蒸腾作用和根系水分吸收等过程,也对土壤水分的时空格局产生重要的反馈调节作用。因此,准确量化土壤水分与植被之间的互馈关系,并揭示其在不同时空尺度上的变化规律,对于准确模拟陆地生态系统水碳循环过程、保障湖泊流域水安全与粮食安全具有重要意义。然而,目前针对土壤水分周期性变化与植被生长存在的异步现象(迟滞回环)仍缺乏系统研究。

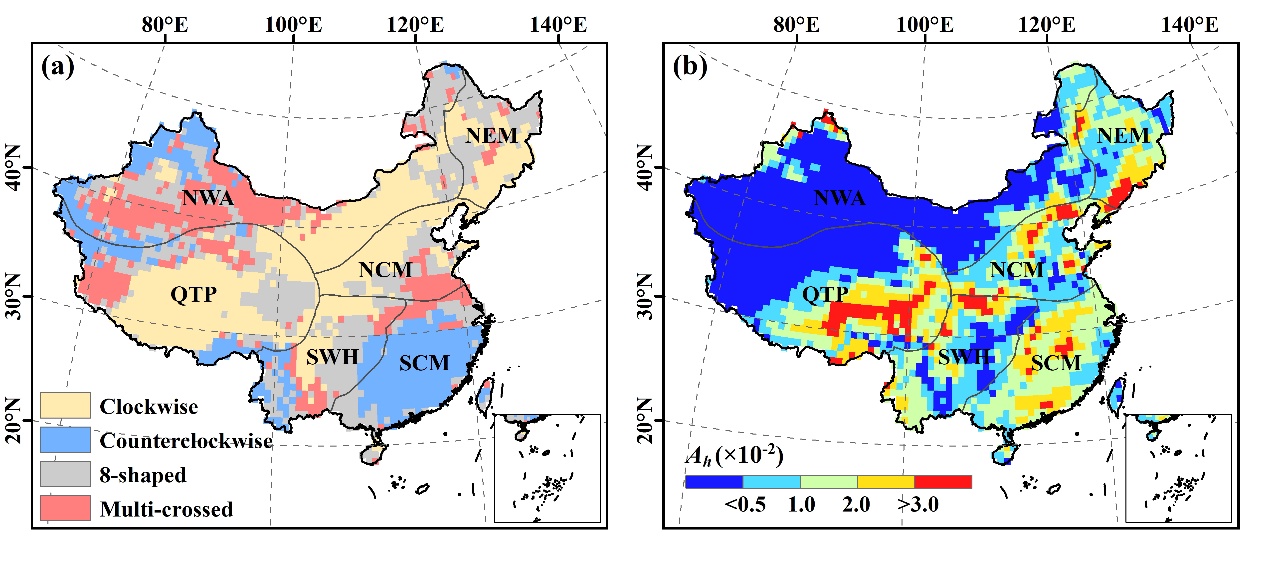

围绕这一问题,中国科学院南京地理与湖泊研究所朱青研究员团队基于我国1986–2015年MERRA-2根区土壤水分(RZSM)数据和GIMMS3g归一化植被指数(NDVI)数据,系统分析了月尺度上两者之间的滞后关系。研究辨识出四种典型的迟滞回环类型,包括顺时针型、逆时针型、8字型和多交叉型,并揭示了各类回环对应的水文生态内涵。

研究发现,受季风气候雨热同期影响,我国土壤水分与植被长势普遍呈现单峰型季节动态,两者形成广泛分布的顺时针与逆时针型迟滞回环(图1)。其中,顺时针型回环主要出现在中北部及青藏高原地区,内陆地区降水滞后导致植被生长初期水分受限,RZSM滞后于NDVI出现峰值,且该型回环面积通常较大。

逆时针型回环常见于东南部森林区,植被生长中期强烈蒸散作用使得RZSM早于NDVI出现峰值;8字型回环主要分布于西北冰川补给区及东部灌溉农田区,主要由融雪或灌溉等外源水分输入引起的RZSM或NDVI双峰波动所致;多交叉型回环则集中于西北荒漠区,RZSM与NDVI均表现出多峰波动特征,其成因机制较为复杂。

迟滞回环类型的变化趋势可有效指示区域生态条件演变及人类活动干扰的强度与方式(图2a)。黄河流域由多峰型向单峰型回环的转变,反映出该区域人类干扰程度减弱、自然植被逐渐恢复的趋势;西北与东北地区由单峰向多峰的转变,主要与全球变暖背景下冰川与积雪加速消融有关;西南地区同类转变则与极端气候事件频率增加密切相关;东南季风区由单峰向多峰的转换,指示了人类干扰活动的进一步增强。

迟滞回环面积的时间变化直观体现了植被水分胁迫程度及土壤水分-植被响应关系的演变特征(图2b)。西北地区在气候“暖湿化”与大范围生态修复工程的共同影响下,植被所受水分胁迫持续加剧,表现为回环面积增加;而东南与东北季风区则因生长季提前或雨季来临提早,土壤水分与植被生长间的时空耦合关系趋于协调,不匹配程度有所缓解,回环面积减小。

本研究揭示了不同生态系统中土壤水分与植被的动态互馈机制,为生态系统精准管理和可持续发展提供了重要科学依据。

图1. 四种迟滞回环类型及迟滞回环面积空间分布

图2. 五种迟滞回环转化类型和迟滞回环面积时间变化趋势空间分布

上述研究成果近期发表在Agricultural and Forest Meteorology上,林书睿博士为论文第一作者,赖晓明副研究员和朱青研究员为通讯作者。研究得到国家自然科学基金、江苏省基础研究计划、NIGLAS自主部署项目等联合资助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2025.110714