保护性耕作对农田土壤碳-氮-磷循环的影响研究获得广泛关注

保护性耕作是一类旨在维护土壤长期健康与生产力的现代农业管理方式。它的核心理念是尽量减少对土壤的扰动,即采用免耕或少耕的方式直接播种,并利用收割后留在地表的作物秸秆或根茬进行覆盖。保护性耕作不仅能够减轻风雨对土壤的侵蚀,还可以提升土壤的肥力及保水能力。

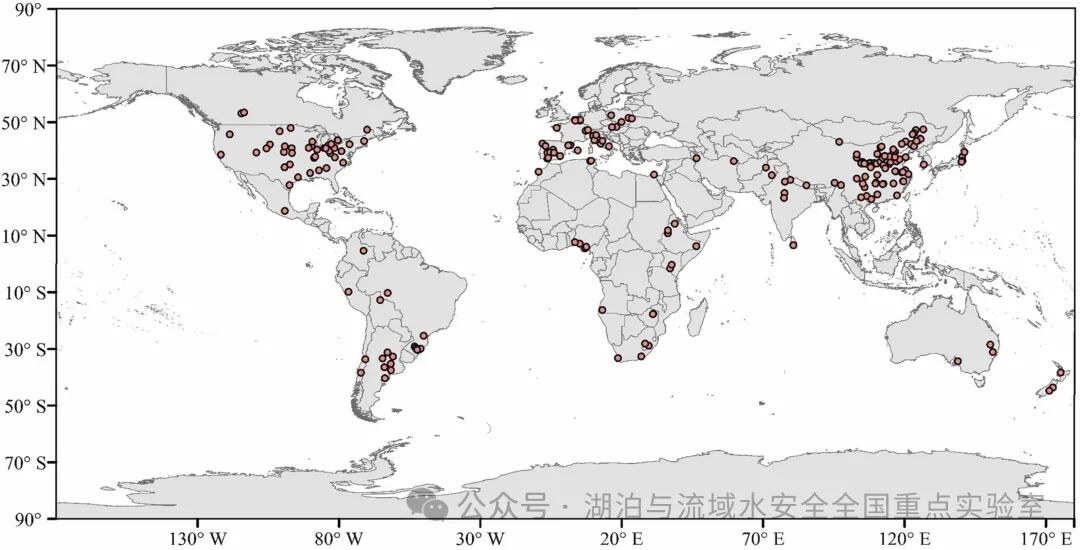

中国科学院南京地理与湖泊研究所朱青研究员、廖凯华副研究员团队开展了一项关于保护性耕作对土壤碳、氮、磷含量影响的研究。他们基于1983年以来全球公开发表的203篇学术论文中的4500余组数据研究发现,这些影响随土壤深度的不同而表现出明显差异。

这项研究成果以《保护性耕作对土壤养分垂直分布的影响》为题,于2023年发表在土壤学权威期刊《Soil and Tillage Research》上。自发表以来,该论文表现突出,于2024至2025年间连续入选ESI高被引论文。根据Scopus数据库的最新统计,截至目前,该文已被国内外同行引用128次,成为该期刊自2022年以来被引次数最高的研究论文。

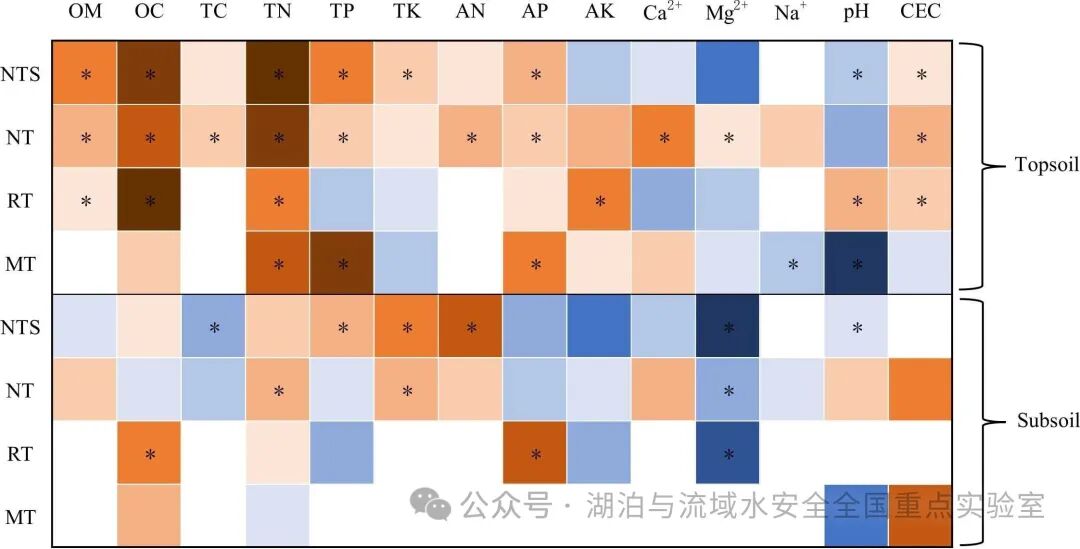

研究结果表明,与不保留秸秆的传统耕作相比,采用秸秆覆盖的免耕、无覆盖免耕、少耕和最低限度耕作等方式,均能显著提升表层土壤(0–15厘米)的质量,包括有机质、有机碳、总碳、氮磷钾养分、钙镁离子含量以及阳离子交换能力。

然而在亚表层土壤(15–40厘米)中,只有秸秆覆盖免耕和无覆盖免耕对提高碳、氮、磷含量显示出积极效果(图2)。研究还进一步探索了出现这种差异的原因。这可能与保护性耕作对土壤导水性能的提升呈现“自上而下”的渐进模式有关。这种模式导致深层土壤所获得的改善效果相对滞后,因此,其固定和保存碳、氮、磷养分的能力不如表层土壤显著。

近期,廖凯华副研究员在该领域继续深入,重点研究了免耕方式对我国不同气候区农田温室气体排放的影响。研究发现,免耕使我国农田土壤的二氧化碳(CO₂)和甲烷(CH₄)排放量分别降低了8.61%和19.75%,但对氧化亚氮(N₂O)的减排效果不明显。

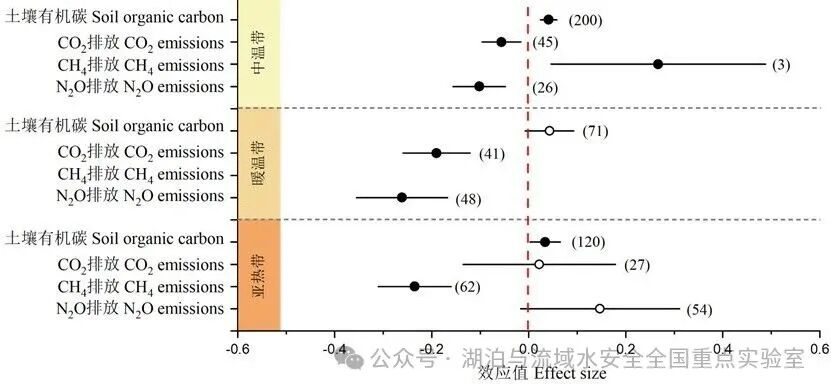

进一步分析发现,在中温带和暖温带,免耕能显著减少CO₂排放(降幅分别为5.45%和17.3%);然而在亚热带,由于免耕加快了土壤有机质的分解,其对CO₂的减排作用减弱。同时,亚热带土壤的反硝化作用增强,甚至可能导致N₂O排放量上升(图3)。研究还指出,适当提高土壤酸碱度(pH)并长期坚持免耕,有助于增强其对N₂O的减排效果。

图1. 全球点位分布图

图2. 与传统耕作方式相比,不同深度下各种保护性耕作方式导致的土壤属性变化。橙色和蓝色分别表示正效应和负效应;颜色越深表明效应越强,“*”表示通过显著性检验。

图3. 免耕对我国不同气候带农田土壤有机碳含量和温室气体排放的总体影响

上述最新进展已被中文核心期刊《生态学报》录用,预计将在2026年第6期正式刊出。论文第一作者为硕士研究生王心怡,通讯作者为廖凯华副研究员。上述研究得到国家自然科学基金项目(重点、面上)资助。

【文章信息】

Lv,L.,Gao,Z.,Liao,K.*,Zhu,Q.,Zhu,J. (2023). Impact of conservation tillage on the distribution of soil nutrients with depth. Soil and Tillage Research,225,105527.